Magnesium für Sportler: Wirkung, Bedarf und Supplementierung wissenschaftlich erklärt

Magnesium ist ein essenzielles Mineral und Cofaktor in über 300 enzymatischen Reaktionen des menschlichen Körpers. Es spielt eine zentrale Rolle in Prozessen wie Energiestoffwechsel, Muskel- und Nervenfunktion, Knochengesundheit, sowie der Regulation des Herz-Kreislauf-Systems (1). Trotzdem bedeutet das nicht automatisch, dass jeder Magnesium supplementieren sollte – auch wenn das auf Social Media häufig suggeriert wird.

In diesem Artikel erfährst du, welchen Nutzen Magnesium für Sportler tatsächlich hat, wann eine Supplementierung sinnvoll ist und welche Formen am besten aufgenommen werden.

Physiologische Funktionen von Magnesium

Magnesium ist das zweithäufigste intrazelluläre Kation (positiv geladen, wenn in Flüssigkeit gelöst) und in zahlreichen zentralen Prozessen involviert:

- Energiestoffwechsel: Magnesium stabilisiert ATP (Mg-ATP-Komplex) und ist damit essenziell für alle ATP-abhängigen Reaktionen (1)

- Nervensystem: Moduliert NMDA-Rezeptoren und fördert inhibitorische GABAerge Signalwege – wirkt also dämpfend auf neuronale Übererregung (2)

- Muskelfunktion: Ermöglicht Muskelrelaxation nach Kontraktion und reguliert die Calciumhomöostase (1)

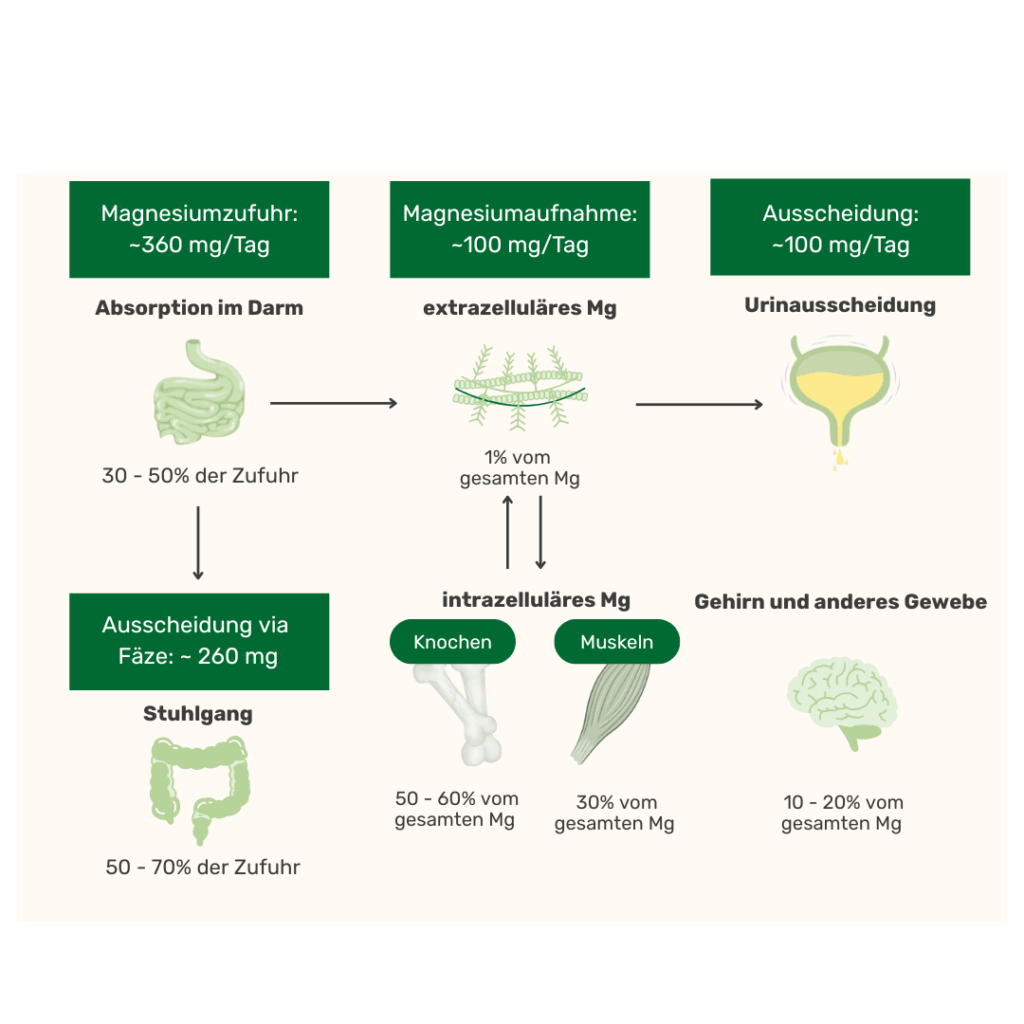

- Knochengesundheit: Etwa 50–60 % des gesamten Magnesiums sind im Skelett gespeichert, wo es strukturelle Funktionen übernimmt und als Reservoir für den extrazellulären Mg-Haushalt dient (1)

- Immun- und Herz-Kreislauf-System: Wirkt als natürlicher Calciumkanalblocker, beeinflusst Gefäßspannung, Herzrhythmus und Blutdruck (3)

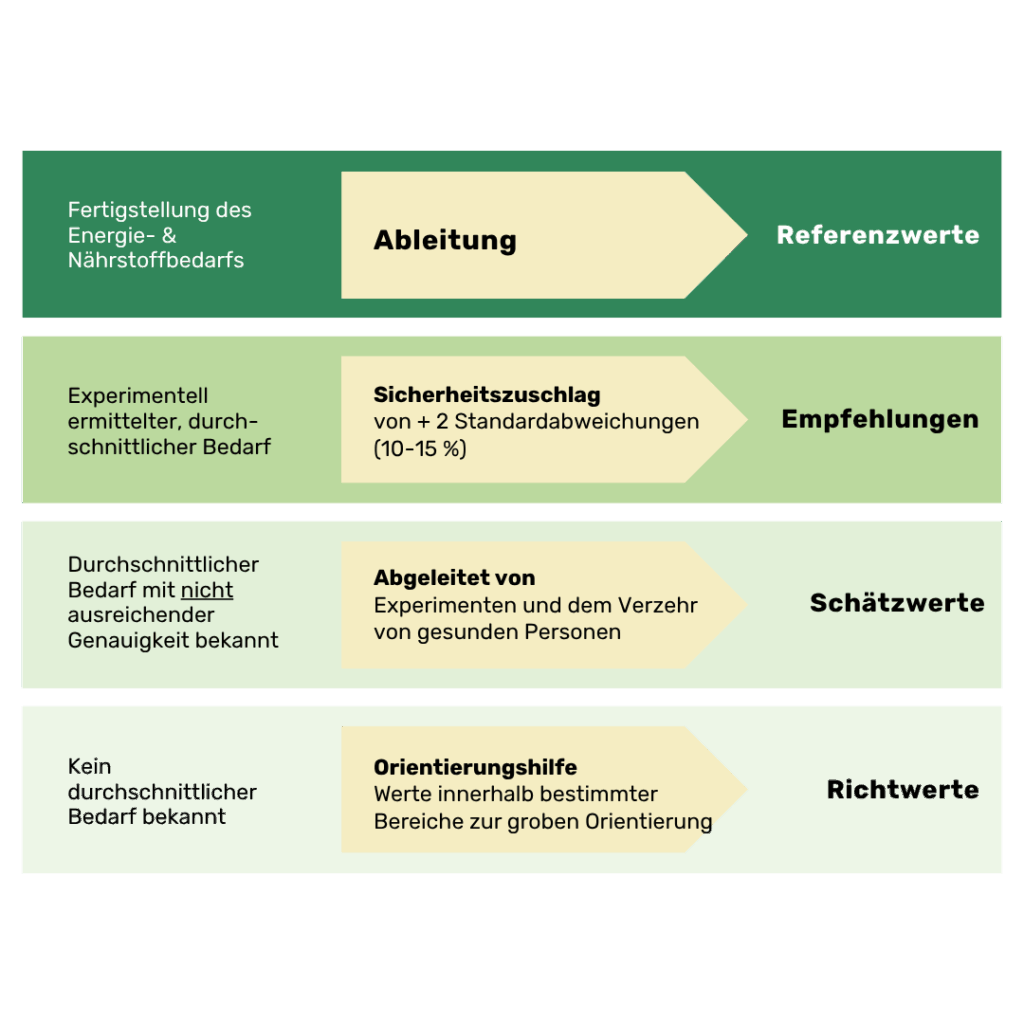

Aktuelle Magnesium-Empfehlungen der DGE

Die DGE gibt für Erwachsene einen Schätzwert von 350 mg/Tag für Männer und 300 mg/Tag für Frauen an (4). Diese Werte sollen die Versorgung von ca. 97 % der Bevölkerung sicherstellen. Im Unterschied zu anderen Nährstoffen handelt es sich hierbei nicht um präzise berechnete Bedarfswerte, sondern um Schätzungen, da die Datenlage zur genauen Quantifizierung des Bedarfs unzureichend ist (5). Der „genaue Bedarf“ an Magnesium ist demnach bisher nicht ermittelbar.

Wie kommen die Referenzwerte zustande – und wie sind sie zu interpretieren?

Die Ableitung der Referenzwerte erfolgt typischerweise in drei Schritten:

- Bestimmung des durchschnittlichen Bedarfs durch Bilanzstudien (Zufuhr vs. Ausscheidung)

- Sicherheitszuschläge von 10–15 % oder zwei Standardabweichungen, um interindividuelle Unterschiede abzudecken.

- Festlegung von Schätzwerten, wenn keine ausreichenden Daten vorliegen (6)

Kritisch zu betrachten ist dabei:

- Serum-Magnesium wird oft als Marker genutzt, obwohl es nur ca. 1 % des Körperbestands widerspiegelt und durch Umverteilungsprozesse stark schwanken kann (1) – siehe Abbildung.

- Viele Bilanzstudien haben methodische Schwächen: Untererfassung der Zufuhr, hohe Variabilität in der Absorption und renalen Ausscheidung (5).

- Ziel der Referenzwerte ist die Mangelprävention, nicht die Leistungsoptimierung. Ein potenzieller Zusatznutzen höherer Zufuhrmengen bleibt unberücksichtigt (6).

Hinzu kommt, dass der Körper in der Lage ist, Magnesium im Körper umzuverteilen. Zum Beispiel wird Magnesium nach dem Sport aus dem Knochen in andere Gewebe transportiert, um dessen Verlust oder temporär höheren Bedarf in diesem Geweben auszugleichen (7). Eine Messung der Veränderungen der Magnesiumspiegel im Blut ist daher nur bedingt aussagekräftig.

Magnesiumversorgung in Deutschland

Laut nationaler Ernährungserhebungen liegt die durchschnittliche Magnesiumzufuhr in Deutschland bei 323 mg (Männer) und 237 mg (Frauen) (8). Zum Vergleich: Die Empfehlungen der DGE liegen bei 350 und 300 mg pro Tag für Männer und Frauen, was bedeutet, dass ein Großteil der Personen die Magnesium-Empfehlungswerte der DGE nicht erreicht.

Nur ca. 27 % der Männer und 18 % der Frauen erreichen die DGE-Referenzwerte für Magnesium (8).

Leider sind diese Daten mittlerweile relativ alt (Jahr 2008). Neuere größere Datenerhebungen zur Makronährstoffversorgung in Deutschland gibt es aktuell nicht.

Ein weiterer Faktor ist der Einfluss anderer Ernährungsfaktoren, wie eine hohe Aufnahme von Kalzium, Natrium, Alkohol, Phosphor (10) oder Koffein (11). Diese können die Retention von Magnesium zusätzlich verschlechtern und dadurch zusätzlich den Bedarf erhöhen.

Es ist also insgesamt nicht unwahrscheinlich, dass der Durchschnittsbürger zu wenig Magnesium zu sich nimmt. Aber wie sieht es bei Sportlern aus?

Magnesiumbedarf für Sportler: Erhöhter Bedarf durch Training?

Im Durchschnitt verlieren Sportler:innen 1–6 mg Magnesium pro Liter Scheiß, was im Vergleich zu den DGE-Referenzwerten von 350 mg nicht sonderlich viel erscheint. Bei besonders hohen Temperaturen werden teilweise höhere Verlustraten von etwa 15 mg/L beobachtet (12).

Magnesium ist indirekt an Prozessen der Energiebereitstellung (Glykolyse) beteiligt. Aus diesem Grund wird angemessen, dass Sport zu einem „schnelleren Verbrauch“ des Magnesium-Speichers führt. Tatsächlich scheint die Magnesium-Konzentration in der Muskulatur nach dem Sport aber erhöht zu sein, während man gleichzeitig eine leichte Abnahme der Konzentration im Blut feststellen kann und eine erhöhte Ausscheidung über den Urin (13, 14). Mittlerweile weiß man, dass die zu beobachtenden Veränderungen in den verschiedenen Geweben eher auf eine Umverteilung des Magnesiums innerhalb des Körpers zurückzuführen sind – immer dorthin verlagert wird, wo es aktuell am „dringsten“ benötigt wird. Beim Sport ist es eben dann die Muskulatur (12).

Insgesamt wird angenommen, dass der Verlust über den Schweiß und die erhöhte Ausscheidung von Magnesium über den Urin den Bedarf insgesamt um ca. 10-20 % erhöht (12).

Wobei auch hier gilt, dass die optimale Menge an Magnesium bisher nicht bestimmt werden konnte. Und die zuvor genannten Einflüsse, wie hohe Calcium- oder Natriumzufuhr, können den Bedarf weiter erhöhen.

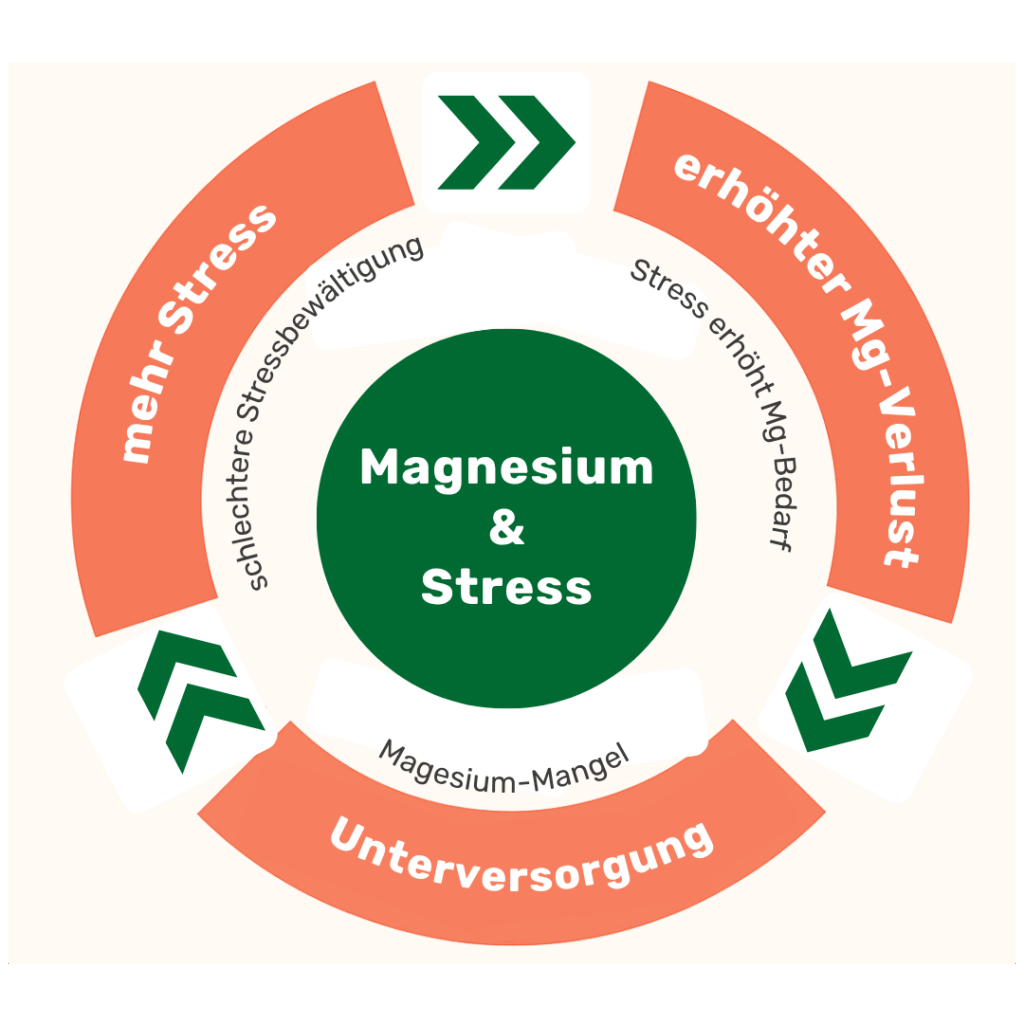

Magnesium und Stress: unterschätzter Zusammenhang?

Eine vorhandene Wechselwirkung zwischen Stress und Magnesium ist bekannt, wenngleich nicht in allen Details verstanden. Akuter und chronischer Stress führen über das Stresshormon Adrenalin zu einer erhöhten renalen Magnesiumausscheidung (13). In diesem Zusammenhang sind folgende Daten interessant:

- Es gibt Hinweise darauf, dass Stress (z.B. in Form von Lärm) die Ausscheidung von Magnesium fördert (14)

- Bei Studenten konnte nach einer Klausurenphase deutlich erhöhte Stresslevel festgestellt werden, welche mit einer verringerten Magnesium-Konzentration im Blut korrelierten (15)

- Ebenfalls bei Studenten, konnten während einer Klausurenphase, eine deutlich erhöhte Ausscheidung von Magnesium über den Urin festgestellt werden (16)

Gleichzeitig soll Magnesiummangel die Stressresistenz verschlechtern, wodurch die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse) stärker arbeiten muss, um den Stress zu regulieren (17).

Basierend auf diesen Zusammenhängen wurde folgende Hypothese erstellt:

Stress ➡️ Magnesium-Mangel ➡️ Stress-Resistenz verschlechtert sich ➡️ mehr Stress ➡️ noch mehr Magnesiumausscheidung.

Also ein Teufelskreislauf, der den Zusammenhang zwischen Magnesium und Stress angeht (18). Leider bleibt es zum größten Teil bei den erläuterten physiologischen Zusammenhängen, denn Primärstudien, die diese These direkt untersucht haben, gibt es bisher nicht.

Es gibt aber zumindest ein paar weitere Daten, die Hinweise auf den Einfluss von Magnesium auf die Stressbewältigung geben.So konnten klinische Studien zeigen, dass eine Supplementierung mit 250–500 mg/Tag Magnesium bei stressbelasteten Personen zu einer signifikanten Reduktion von Cortisol (19) oder verbesserter Herzratenvariabilität (HRV) führen kann (20). Bei Personen mit latentem Magnesiummangel konnten außerdem eine verbesserte Stressbewältigung und reduzierte Angst- und Depressionssymptome festgestellt werden (21).

Aber das Ganze wurde eben bisher leider noch NICHT im Kontext mit Sport oder bei Sportlern getestet. Wir wissen also nicht, wie sich Magnsium auf den durch Sport induzierten Stress auswirkt.

Außerdem ist kritisch anzumerken, dass viele Studien mit kleinen Stichproben durchgeführt wurden und oft kein objektiver Marker des Magnesiumstatus zu Beginn erfasst wurde. Zudem sind die Effekte bei Personen mit normalem Magnesiumstatus weniger klar. Dennoch deuten die Daten auf eine wichtige Rolle von Magnesium bei der Stressregulation hin, die in größeren randomisierten Studien noch genauer untersucht werden sollte.

Magnesium und Schlafqualität

Magnesium beeinflusst den Schlaf auf mehreren Ebenen:

- So konnten Forscher herausfinden, dass die Reaktion von Rattenhirnrinden-Synaptoneurosomen auf den GABA-Agonisten Muscimol durch die Anwesenheit von Magnesium verstärkt wird (22). GABA ist der wichtigste hemmende Neurotransmitter, der das Gehirn „zur Ruhe bringt“. Hier unterstützt Magnesium die hemmende Wirkung von GABA.

- Glutamat ist der wichtigste erregende Botenstoff des Gehirns. Seine Wirkung läuft über NMDA-Rezeptoren, die im Ruhezustand durch Magnesium blockiert werden. Dieses Magnesium-Ion wirkt wie ein natürlicher „Pfropfen“, der übermäßige Aktivität dämpft. Bei Magnesiummangel wird die Blockade schwächer – die Nervenzellen reagieren empfindlicher, was innere Unruhe, Anspannung und Schlafprobleme begünstigen kann (23).

Interventions-Studien

In zwei Studien mit älteren Erwachsenen hat die Einnahme von 320 mg (24) und 500 mg (25) Magnesium das subjektive Empfinden der Schlafqualität verbessert. Biomarker für die Magnesiumversorgung konnten nach Einnahme ebenfalls verbessert werden. Über einen Zeitraum von 20 Tagen konnte nach Magnesiumeinnahme der Tiefschlaf (gemessen mit EEG = Goldstandard) bei Senioren verbessert werden (26). Insgesamt konnte die Einschlafzeit verkürzt werden, die Schlafdauer verlängern und die Schlafqualität verbessert werden. In der EEG-Studie (27) konnten außerdem eine Zunahme des Tiefschlafs und eine Reduktion von nächtlichen Aufwachphasen festgestellt werden. Aber eben bei Senioren, nicht bei gesunden jungen Menschen und nicht bei Sportlern. So kann z.B. die bessere Schlafqualität bei Senioren durchaus darauf zurückzuführen sein, dass zuvor eine mangelhafte Versorgung vorlag. Denn dies ist recht häufig der Fall (28).

In der einzigen Studie mit jüngeren Erwachsenen (litten unter Schlafproblemen) verbesserte sich die subjektiv bewertete Schlafqualität nach der Einnahme von 1 g Magnesium-Threonat über einen Zeitraum von 21 Tagen. Allerdings gibt es keine Untersuchungen direkt mit Sportlern, sodass der Effekt bei der Zielgruppe unklar ist (29).

Magnesium und sportliche Leistung

Zunächst einmal wird angenommen, dass Sportler einen leicht erhöhten Bedarf von 10-20% haben. Dies ist primär auf die erhöhten Verluste über den Schweiß zurückzuführen und auf die gesteigerten metabolischen Anforderungen, die zu einem erhöhten „Verbrauch“ von Magnesium führen, wobei diese These noch nicht so gut belegt ist (30).

Tierstudien (31) und Erfahrungsberichte einzelner Sportler (32) zeigen, dass ein Magnesiummangel die muskuläre Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen kann. In einer kleinen Pilotstudie führte eine gezielte Reduktion der Magnesiumzufuhr bei postmenopausalen Frauen zu einer schlechteren Sauerstoffversorgung und einer erhöhten Herzfrequenz (33). Wie stark eine über den täglichen Bedarf hinausgehende Magnesiumaufnahme die Regeneration oder andere Aspekte der sportlichen Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst, ist bislang jedoch nur unzureichend wissenschaftlich untersucht.

Studien an Ausdauersportlern zeigen, dass eine Supplementierung den Blutdruck während der Belastung senken kann (34) Andere Untersuchungen berichten von weniger Muskelkater (DOMS) und geringeren CK-Werten (ein Marker für Muskelschäden) nach intensiver Belastung (33), aber andere Studien konnten die positive Beobachtungen nicht bestätigen (35). Und das war’s mehr oder weniger auch schon, was wir an Daten zu dem Thema „Magnesium-Supplementierung für Sportler“ aktuell haben. Also echt nicht viel. Aktuell gibt es also keine klaren Belege, dass eine Magnesium-Supplementierung die sportliche Leistung bei gesunden Sportlern verbessert – insbesondere nicht, wenn bereits eine gute Versorgung über eine ausgewogene Ernährung vorliegt.

Bioverfügbarkeit verschiedener Magnesiumformen

| Magnesiumverbindung | Eigenschaften | Studien & Quellen |

|---|---|---|

| Magnesiumoxid (MgO) | Hoher Anteil elementaren Magnesiums, jedoch schlechte Löslichkeit und Absorption (~4 %) | Firoz & Graber (2001): [36] |

| Magnesiumcitrat | Gute Löslichkeit und 30–40 % bessere Aufnahme als MgO. Gute Studienlage; kann in hohen Dosen abführend wirken. |

Walker et al. (2003): [37] Kappeler et al. (2017): [39] |

| Magnesiumchlorid, -laktat, -aspartat | Höhere Bioverfügbarkeit als MgO. Gute Alternativen zu Citrat, aber seltener im Handel. |

Lindberg et al. (1990): [40] |

| Magnesiumglycinat / -diglycinat | Hohe Verträglichkeit und sehr gute Absorption. In einer Studie bessere Absorption als Mg-Citrat. In anderer Studie nahezu identische Bioverfügbarkeit. Nutzung von Peptidtransportern könnte Resorption erleichtern. | Schuette et al. (1994): [41] Ashmead (2010): [42] |

| Magnesiummalat, -acetyltaurat, -sulfat | Tierstudien zeigen bessere Gewebeverteilung bei Malat und Acetyltaurat. Sulfat wird oft intravenös eingesetzt, oral stark abführend. |

Moreira et al. (2018): [43] |

| Magnesium-L-Threonat | Erhöht in Tiermodellen die Magnesiumkonzentration im Gehirn. Erste RCT Studie zeigt mögliche Verbesserungen der Schlafqualität. Schlechtere Bioverfügbarkeit als Magnesium-Citrat. |

Slutsky et al. (2010): [44] Wienecke et al. (2023): [45] |

Fazit

- Magnesium ist an zahlreichen physiologischen Prozessen beteiligt und spielt eine zentrale Rolle für Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

- Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass jede Person Magnesium supplementieren sollte.

- Entscheidend ist das Verhältnis zwischen der über die Ernährung aufgenommenen Menge und dem individuellen Bedarf – dieser kann insbesondere bei chronischem Stress oder intensiver sportlicher Belastung erhöht sein.

- Studien belegen positive Effekte einer zusätzlichen Magnesiumsupplementierung vor allem im Zusammenhang mit Stressbewältigung und Schlafqualität – allerdings nahezu bei älteren Personen mit unzureichender Ausgangsversorgung.

- Ob eine regelmäßige Einnahme von Magnesium auch bei bereits guter Nährstoffzufuhr einen zusätzlichen Nutzen bietet, ist derzeit wissenschaftlich noch unzureichend untersucht.